seikashop

講座|公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|2|1946-70年:前衛とクラフト|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

講座|公開会議|生活工芸の100年:「雑誌」と「うつわ」とその時代|2|1946-70年:前衛とクラフト|井出幸亮+中村裕太+花井久穂

We charge you for the overseas shipping and handling fees. Shipping Policy

请点击关于运输和发货 确认运费

受取状況を読み込めませんでした

*青花会員は2,500円で御参加いただけます(先日メイルでお送りしたクーポンコードを購入時に御入力ください。御不明の場合は お問合せよりお知らせください)

*本講座は当日及び後日配信の予定はありません

日時|2025年10月20日(月)18時-20時|開場17時半

会場|青花室|東京都新宿区矢来町71 新潮社倉庫内(神楽坂)map

定員|30名

・

「生活/暮し」を切口に、この100年の工芸史を4章形式で編みなおすこころみ。「生活」概念(イメージ)を創出、更新してきた「雑誌」というメディアの変遷を追いながら、そこで紹介されることでやはり創出、更新されてきた「暮しのうつわ」の変遷を追う。

・

1|生活と民衆|1921-45年:大正デモクラシーから戦争まで

2|前衛とクラフト|1946-70年:戦後復興から高度成長期まで

3|雑貨と個人主義|1971-95年:消費社会の到来からバブル経済崩壊まで

4|生活工芸と暮し系|1996-2020年:失われた10年と加速する情報化社会

井出さんから|

1923年の関東大震災を機に更新された都市の様相とそこで暮らす人々の心のありようの変化が、うつわという道具でもあり趣味でもあり得る存在に大きく 反映したように、1945年の敗戦という巨大な国民的トラウマからの快復を求める人々によって、うつわはどのようにその姿を変えていくことになったのか?

第1回目のトークをするにあたり、調べていて気がついたのは、「うつわの近代史」はほとんど体系的に語られていない、まとめられていないということだった。類例のない試みだけに粗さを含むのは承知の上で、当て所なき資料探索の旅をみなさんと共有したいと思います。

・

中村さんから|

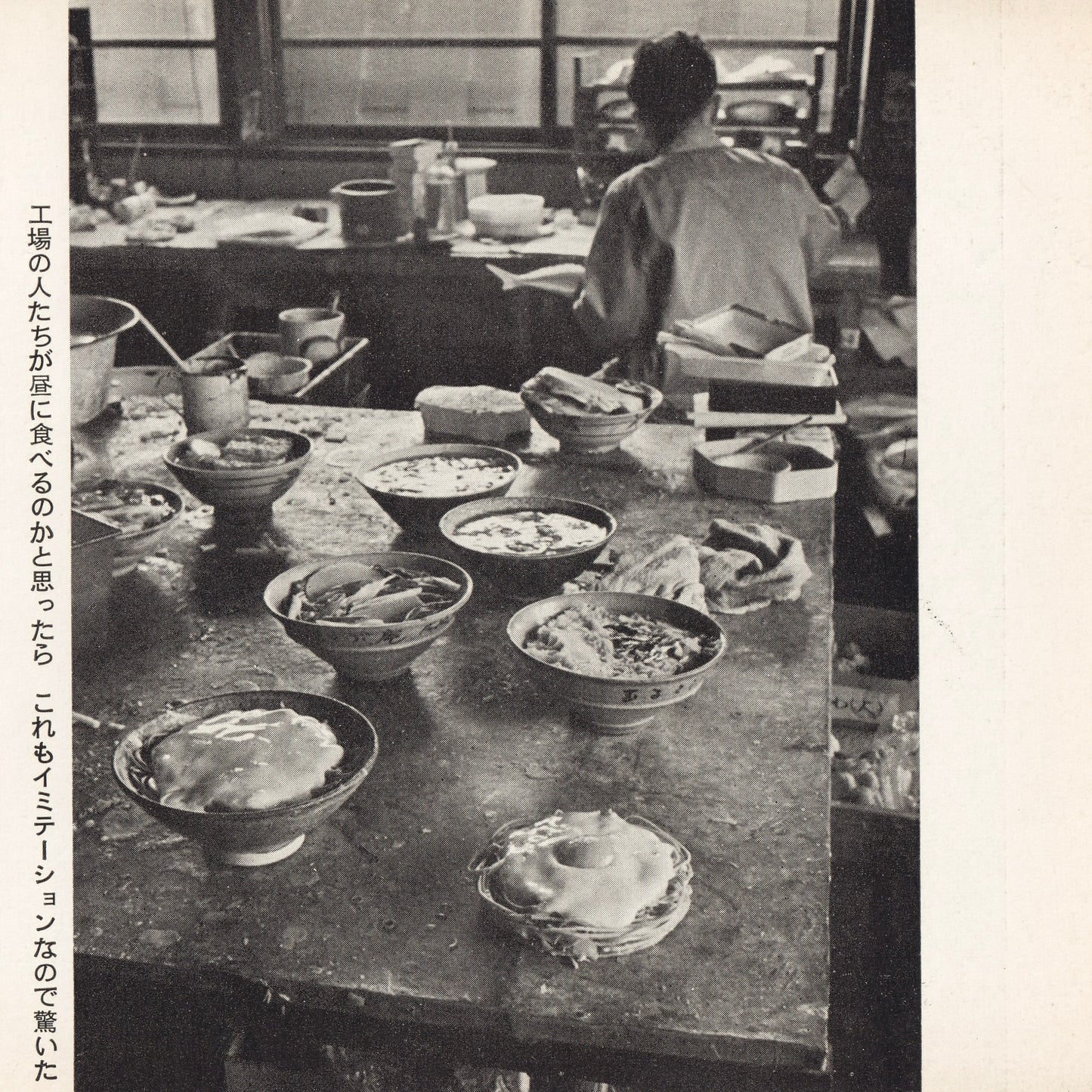

〈本物より贋作がいい。本物よりもよく出来ている。などいうおかしい言葉がある。食堂の入口に陳列してある模造食品は、こうでなくては意味がない。〉(大久保恒次「模造食品」『あまカラ』160号、甘辛社、1964年)

食堂のショーケースを覗き込み、「今日は、とろろ月見そばかな」と目星を付けて、暖簾をくぐる。そんな店先でのお馴染みの光景は、戦後に広まったらしい。ところで、 蠟で着色されたこの模造食品。よくよく見ると、「本物」の陶器の丼鉢に盛り付けられている。どうもこの取り合わせに「模造」のからくりが隠されていそうだ。

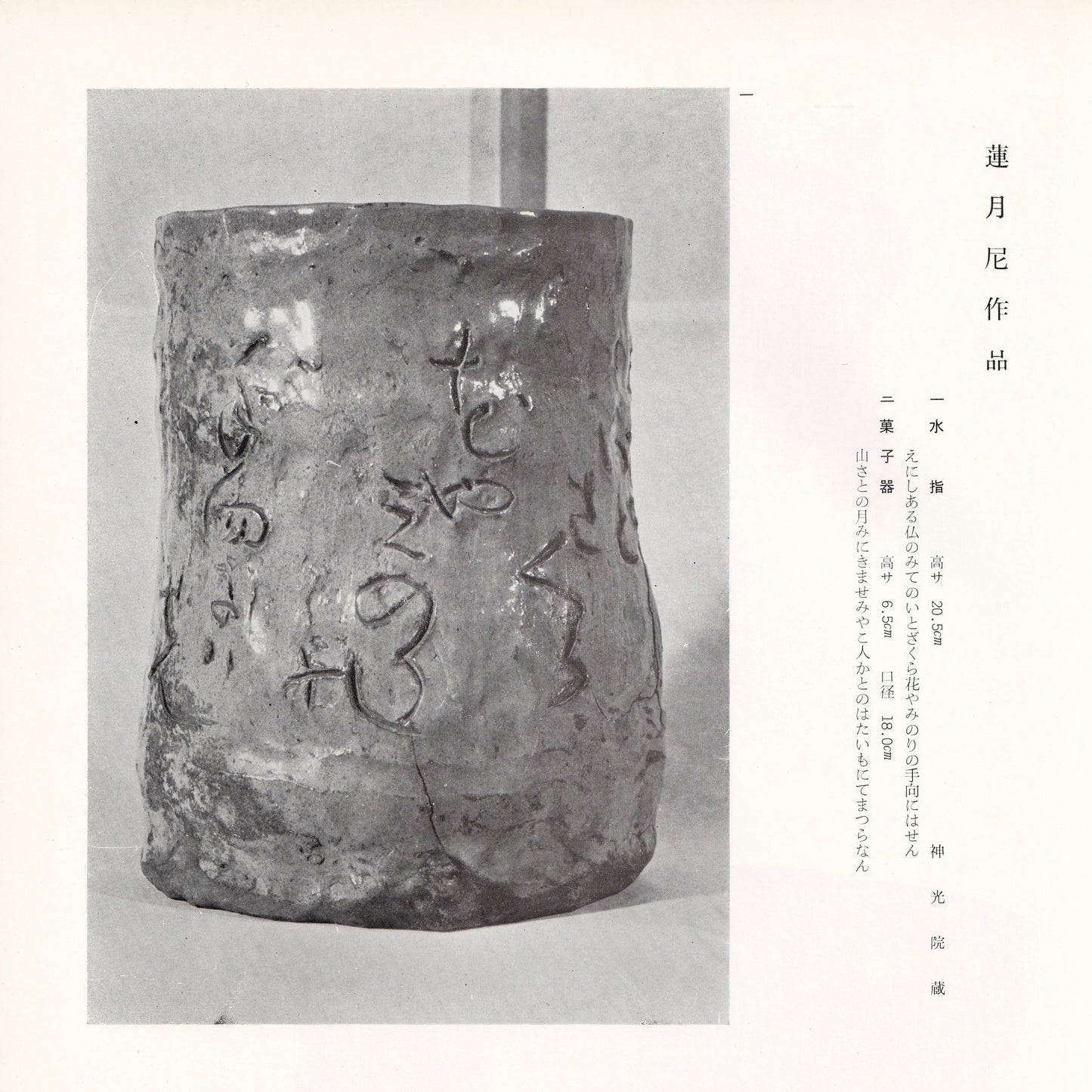

今回の公開会議では、幕末の歌人大田垣蓮月が手づくねしたうつわを糸口に、戦後の民藝、伝統、前衛の作り手たちがどのように「模造品」を見捉えていたのかを覗いてみたい。

・

花井さんから|

1945年から1970年までを一度で語るなんて、たぶん無謀。なぜなら戦後、日本は世界で最も出版物の多い国だったからです。戦時下の用紙割当制が廃止され、空前の出版ブームが到来。海外から様々な情報が流入し、人々は新しい文化的生活の手本を雑誌に求めました。

公開会議第1回(戦前編1925-1945)で抽出された 諸々の視点──「健康」「趣味」「女性/男性」「実用」「標準」「戦争体験」は戦後、人々の「生活」そのものが大きく変化するなかで、一体どのように引き継がれ、また何に読み替えられ、あるいは忘却されていったのか。そもそも戦後の人々の「生活」のなかに「うつわ」は一体どれほどの位置を占めていたのでしょうか。おそらく話は紆余曲折、きっと予定調和には終わりません。

井出幸亮 IDE Kosuke

編集者。1975年大阪府生まれ。雑誌『Subsequence』(cubism inc.)編集長。「POPEYE Web」シニアエディターでもある。主な編集仕事に『ズームイン! 服』(坂口恭平著/マガジンハウス)、『ミヒャエル・エンデが教えてくれたこと』(新潮社)、『細野観光 1969-2021 細野晴臣デビュー50周年記念展オフィシャルカタログ』(朝日新聞社)など。著書に『アラスカへ行きたい』(新潮社、石塚元太良との共著)がある。

・

中村裕太 NAKAMURA Yuta

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部准教授。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「チョウの軌跡|長谷川三郎のイリュージョン」(京都国立近代美術館、2023年)、「第17回イスタンブール・ビエンナーレ」(バリン・ハン、2022年)、「眼で聴き、耳で視る|中村裕太が手さぐる河井寬次郎」(京都国立近代美術館、2022年)、「万物資生|中村裕太は、資生堂と を調合する」(資生堂ギャラリー、2022年)、「MAMリサーチ007:走泥社─現代陶芸のはじまりに」(森美術館、2019年)、「あいちトリエンナーレ」(愛知県美術館、2016年)、「第20回シドニー・ビエンナーレ」(キャリッジワークス、2016年)など。著書に『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)。

https://nakamurayuta.jp/

・

花井久穂 HANAI Hisaho

東京国立近代美術館主任研究員。東京藝術大学大学院美術研究科日本東洋美術史専攻を修了後、茨城県陶芸美術館、茨城県近代美術館、東京国立近代美術館工芸課(現・国立工芸館)を経て現職。近代美術と工芸のあいだを行き来して調査研究している。近年手がけた企画展として「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」(2021)、「重要文化財の秘密」(2023)、「生誕120年棟方志功展」(2023)、「ハニワと土偶の近代」(2024)がある。

1|第1回の様子

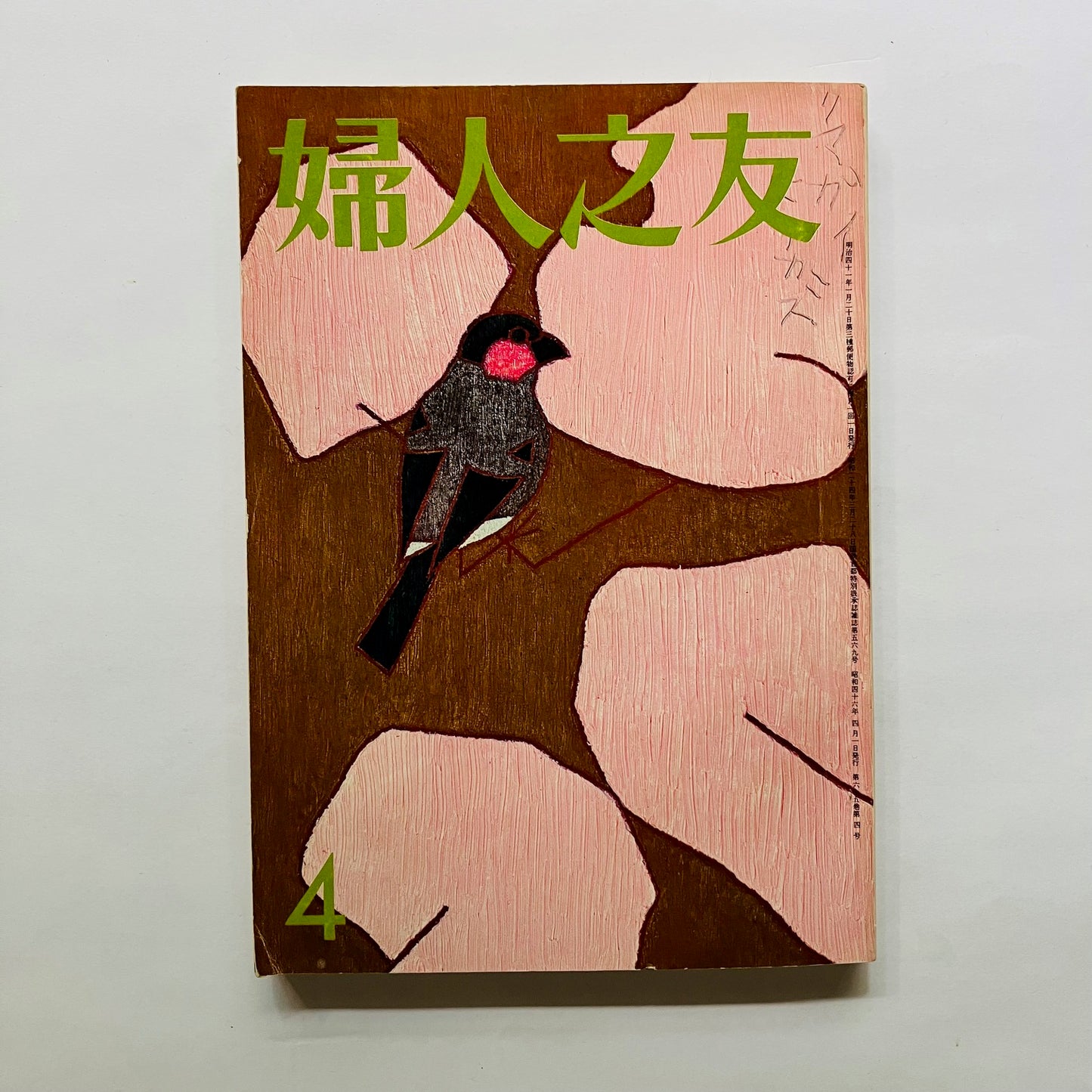

2|『婦人之友』1949年4月号

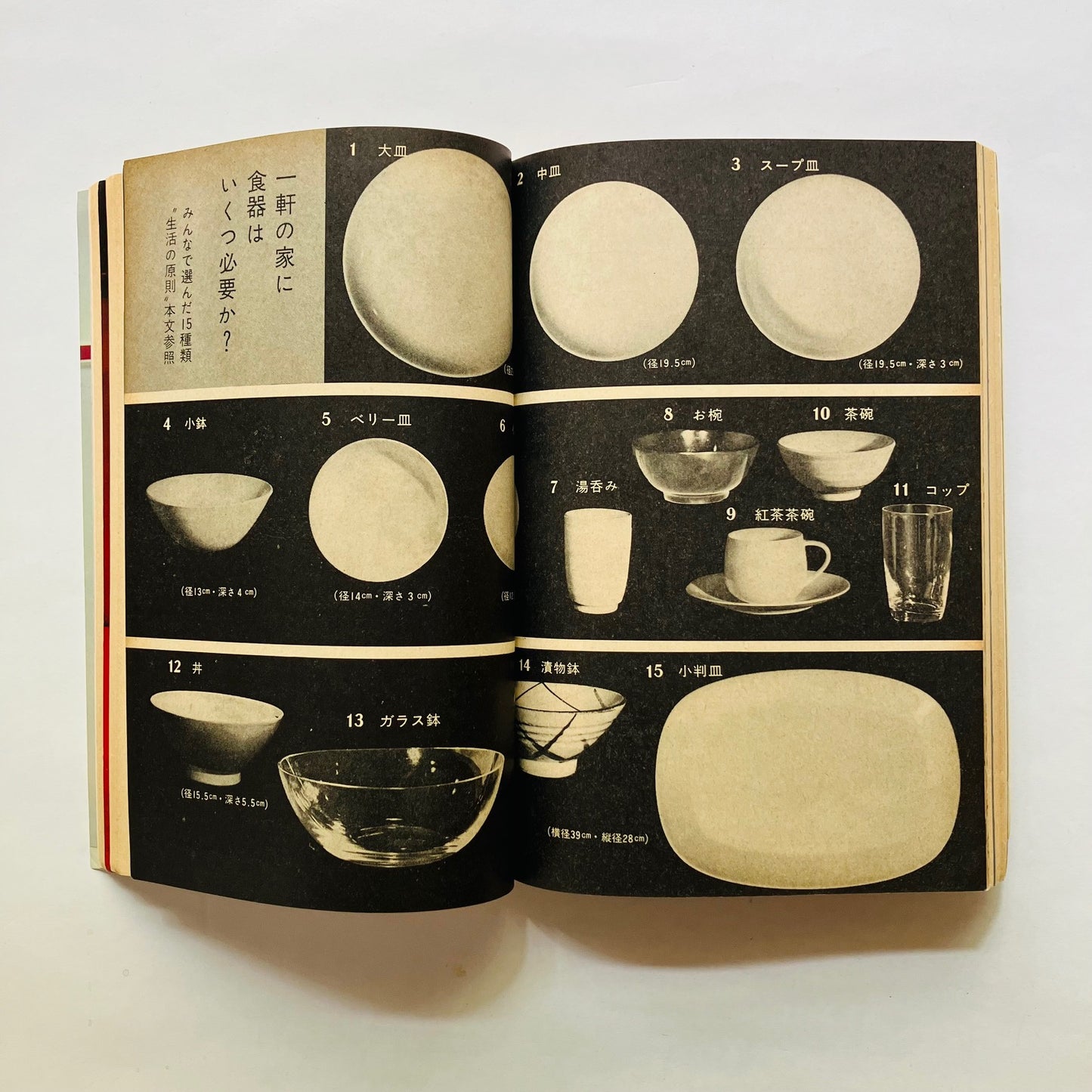

3|「一家の家に食器はいくつ必要か?」『婦人之友』1949年4月号

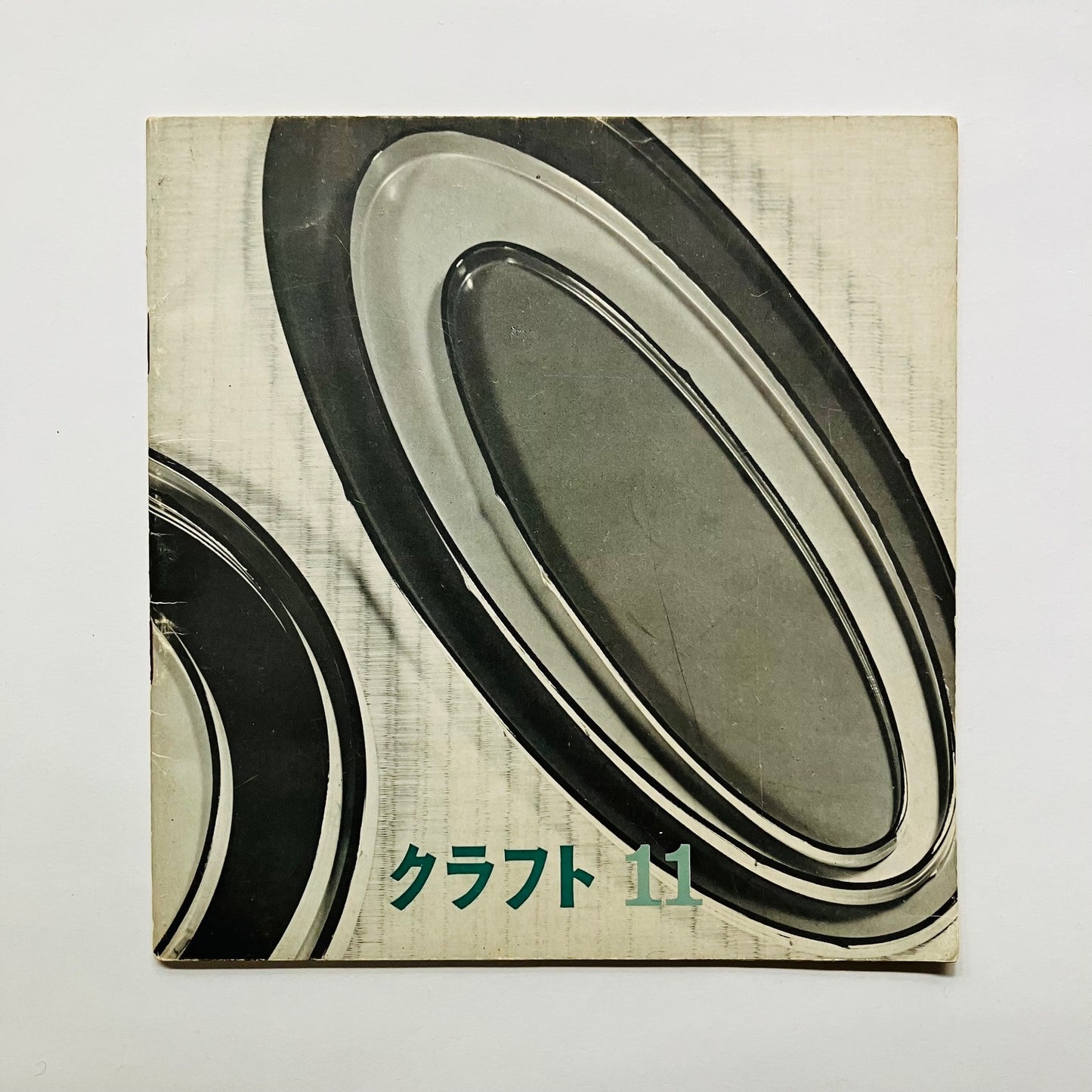

4|『クラフト』第11号(1965年?)

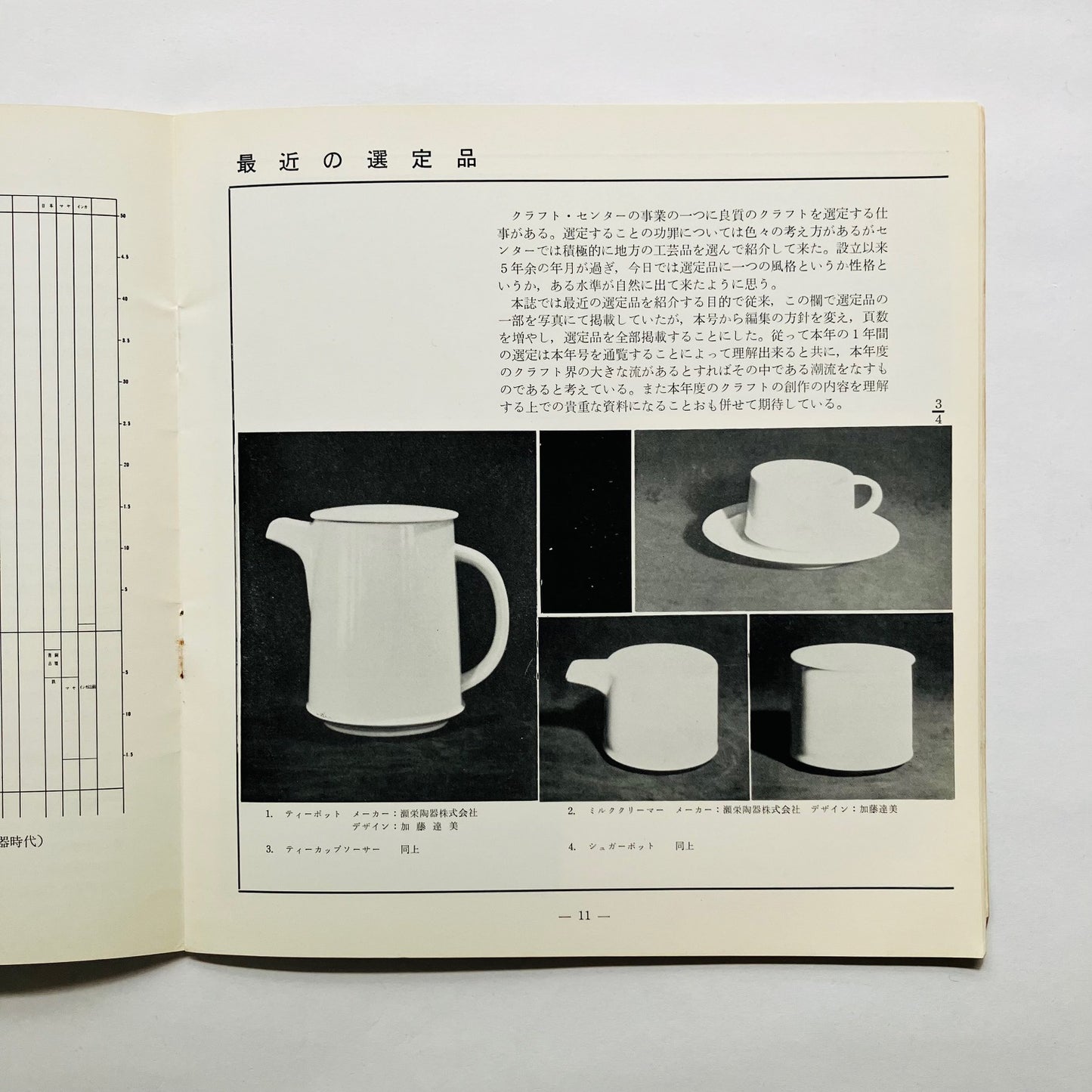

5|「最近の選定品」『クラフト』第11号(1965年?)

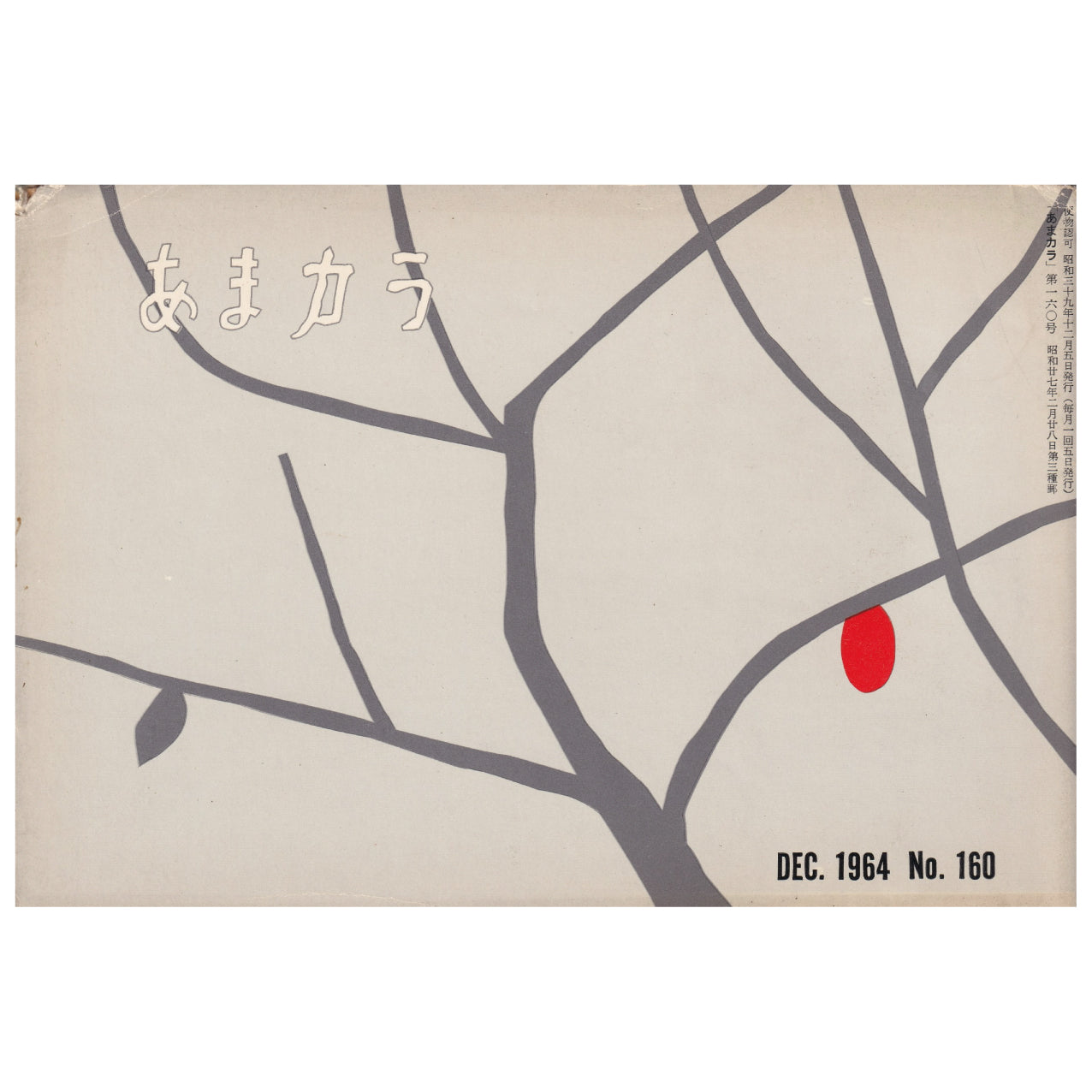

6|『あまカラ』160号(1964年12月)

7・8|「模造食品」『あまカラ』160号(1964年12月)

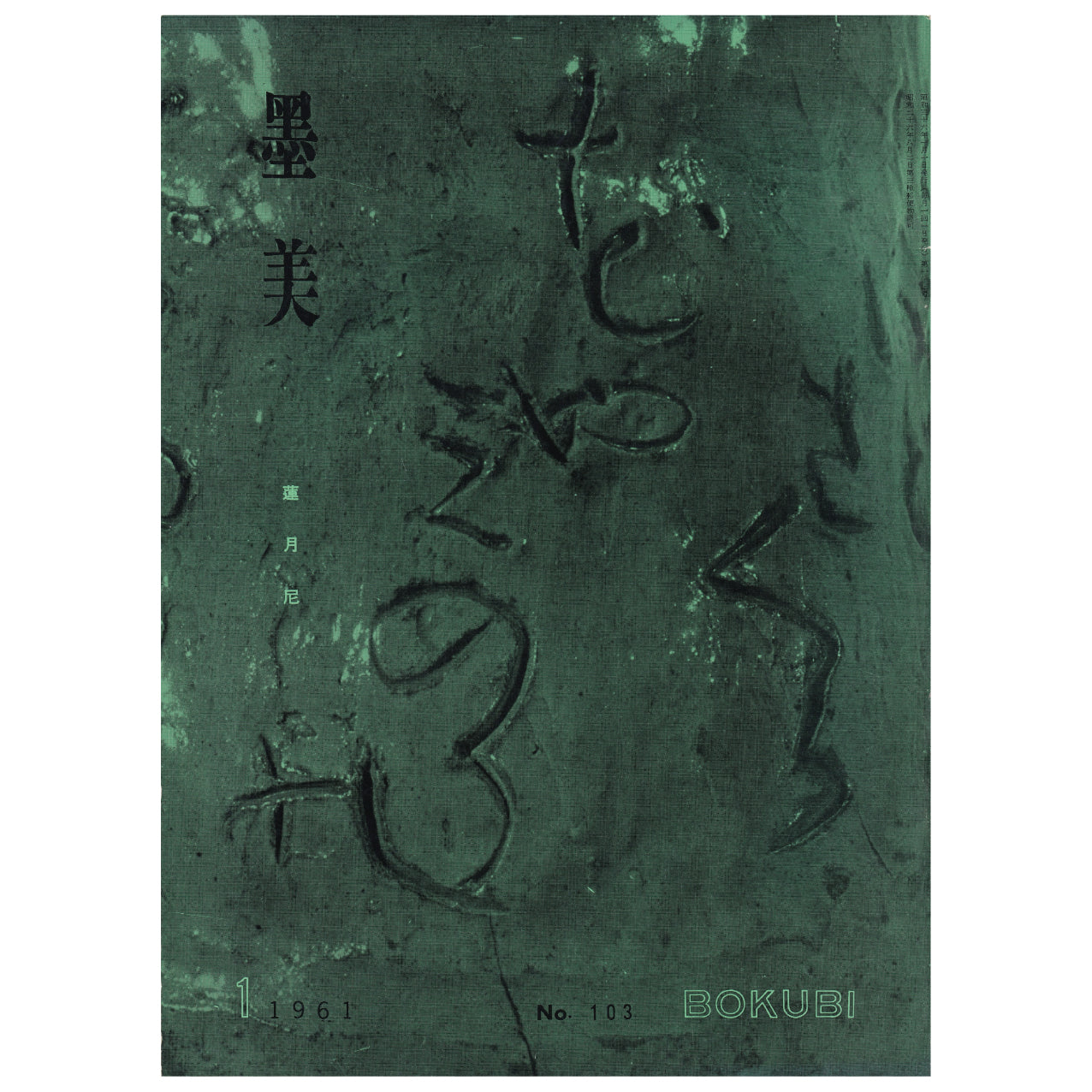

9|『墨美』103号(1961年)

10|「蓮月尼」『墨美』103号(1961年)

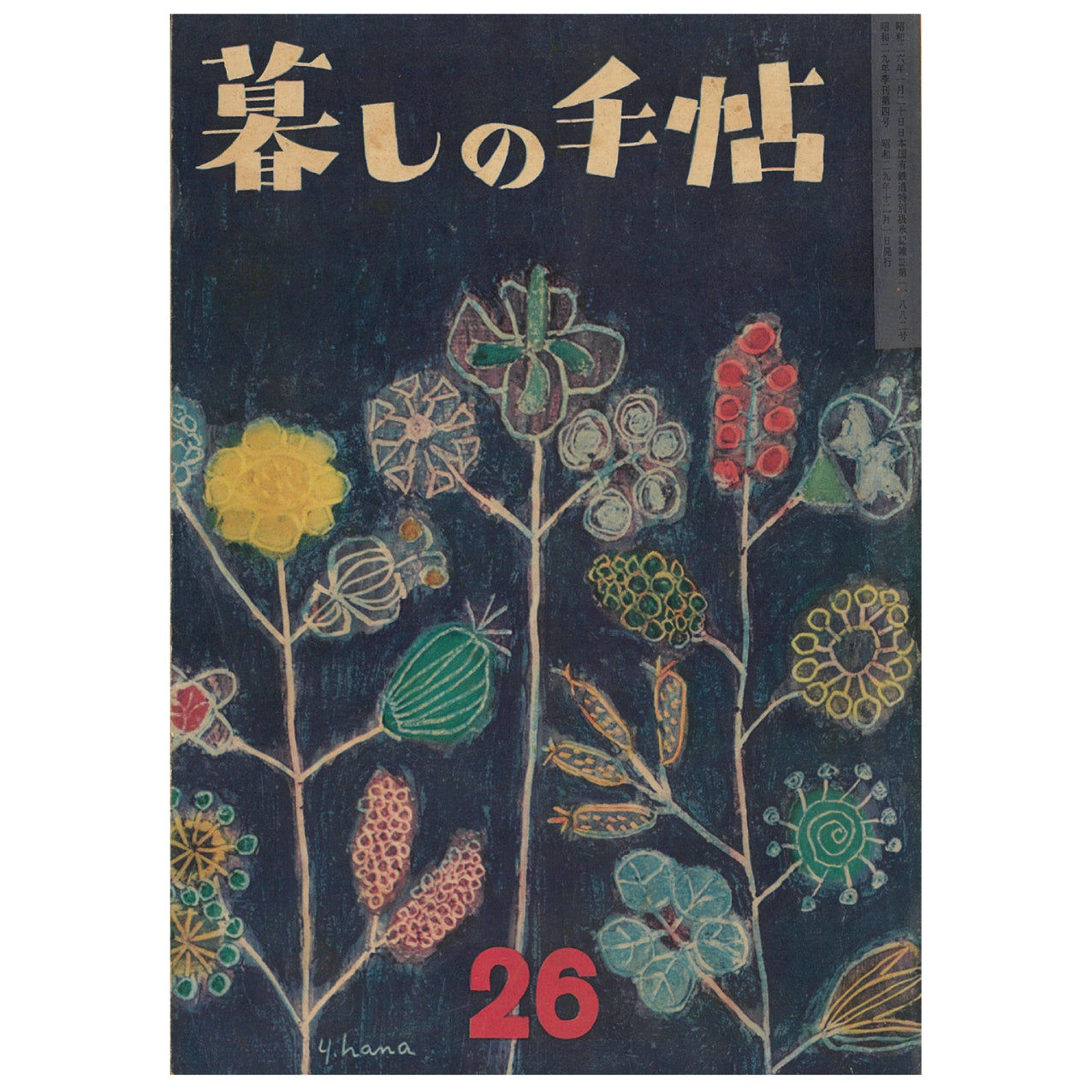

11|『暮しの手帖』第26号(1954年12月)

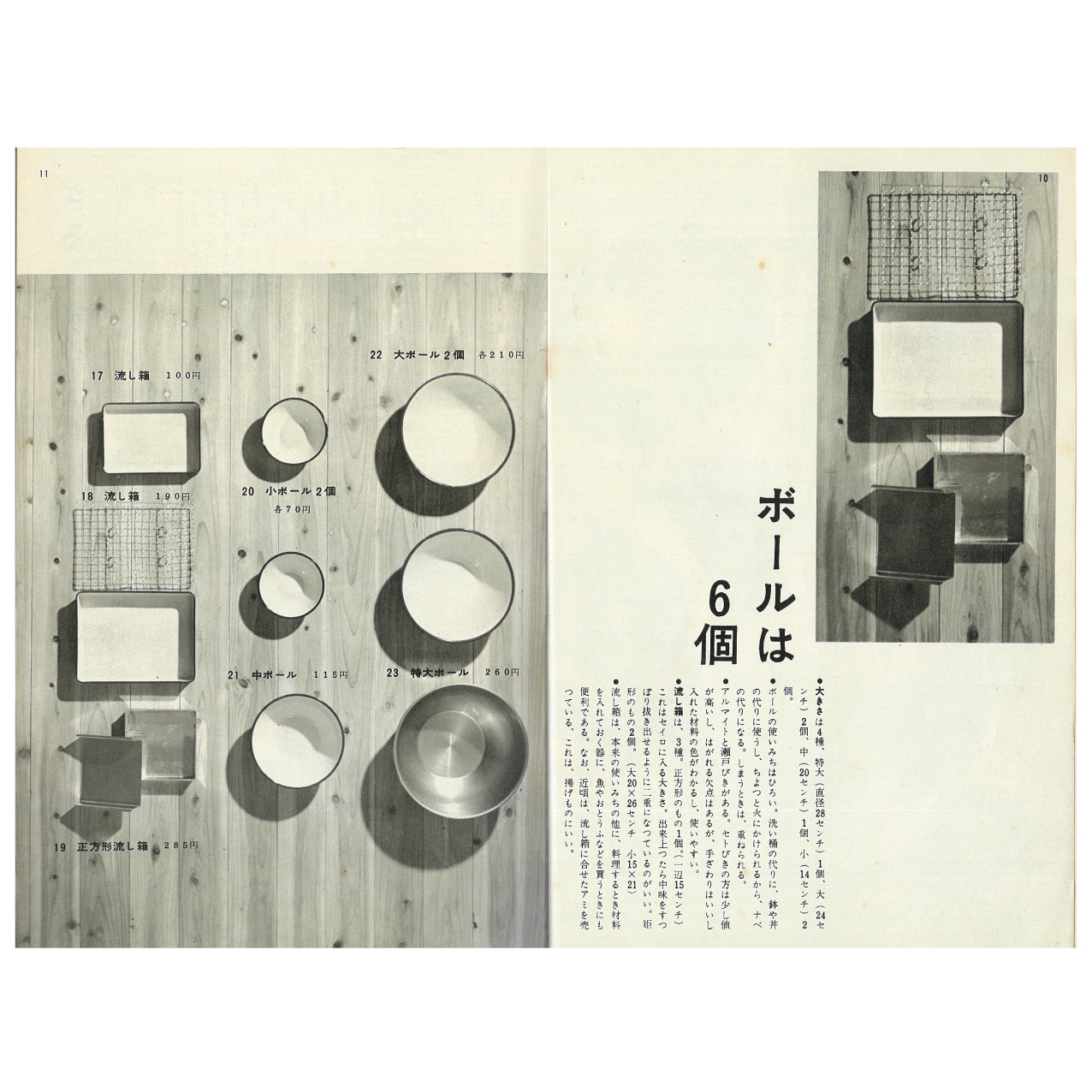

12|「ボールは6個」『暮しの手帖』第26号

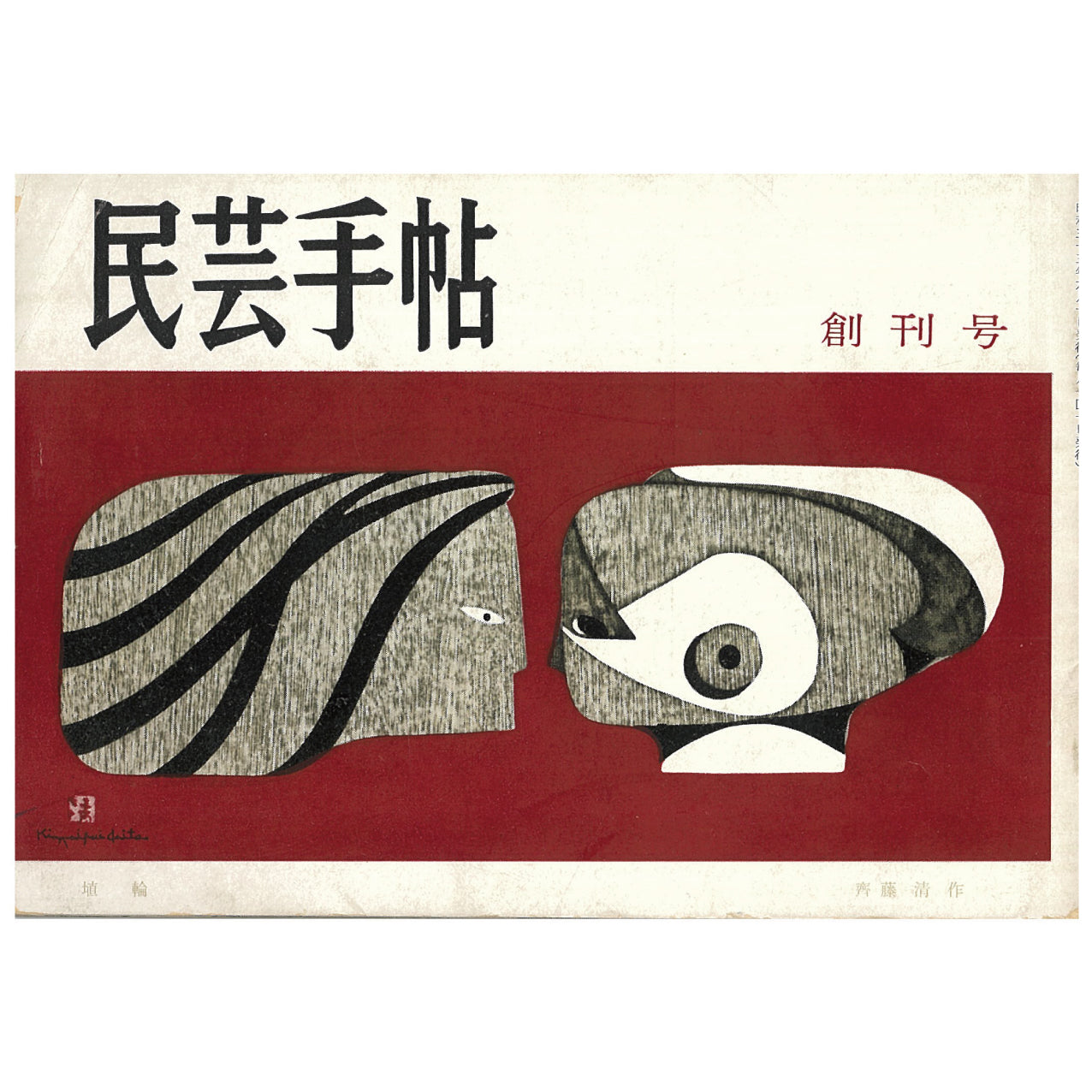

13|『民芸手帖』創刊号(1958年6月)

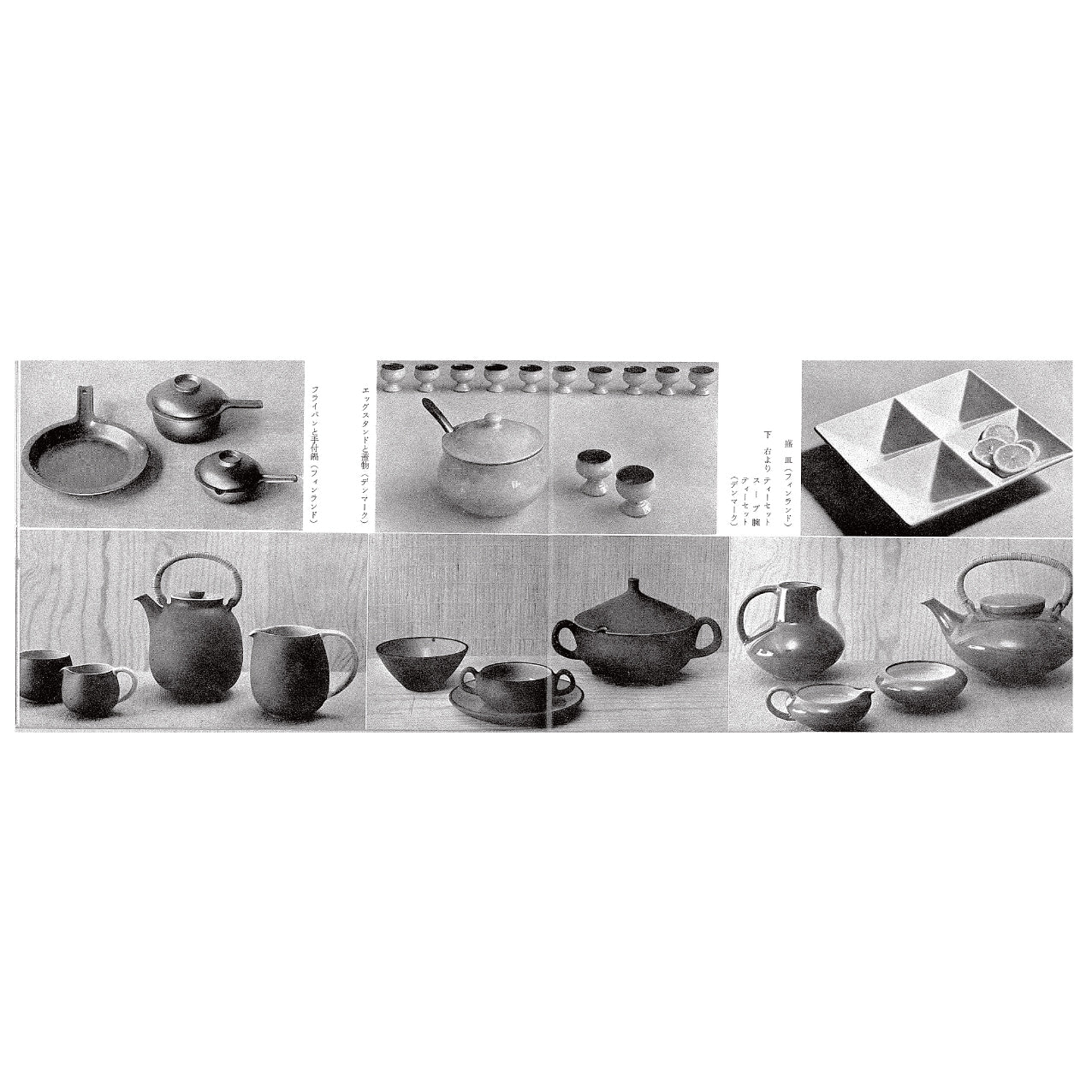

14|「フィンランドとデンマーク」『民芸手帖』創刊号(1958年6月)

15|『リビング・デザイン』第12号(1955年12月)

16|「民芸とインダストリアルデザイン」『リビング・デザイン』第12号

*クレジットカード決済以外の方法(銀行振込)を御希望の方は「お問合せ」よりお知らせください

*Please do not hesitate to contact us about the ways of payment.

*如果您想使用除信用卡之外的支付方式,请与我们联系